|

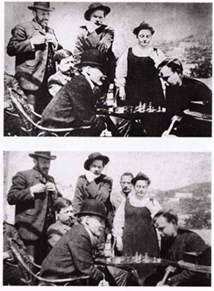

В.И.Ленин и А.А.Богданов играют • шахматы на вилле Горького на Капри. Между Алексеем Максимовичем и Н.Б.Богдановой • пустота. На самом деле на оригинале снимка было лицо Зиновия. Его стерли, так как для Советского Союза этого человека не существовало

Париж, 1915 г. На веранде американского госпиталя в Нейи после ампутации правой руки.  Тем временем в России случилась революция. Родной брат Зиновия Яков стал одним из ее вождей. Судьба развела братьев по разные стороны баррикад

|

4 - Первая мироваяНачалась Первая мировая война. И Зиновий в 1914 году решил отправиться на фронт, защищать отечество. Но почему-то решил защищать Россию в войсках союзной Франции. Из Италии он переезжает в Ниццу и записывается добровольцем во французскую регулярную армию. Однако вскоре выясняется, что иностранец не имеет права воевать в регулярных французских частях (французы не доверяли иностранцам). И тогда Зиновий поступает в Иностранный легион. Там он проведет много лет жизни. В легионе служили русские, испанцы, англичане, швейцарцы, итальянцы, евреи, румыны и даже немцы. Зиновий Пешков отправляется на войну. И вскоре, буквально через несколько месяцев, становится капралом. Он проявляет чудеса личной храбрости. 9 мая 1915 года в бою под Аррасом солдат второго класса Зиновий Пешков, когда он выскочил из окопа, поднимая роту в атаку, раздалась пулеметная очередь, получил тяжелейшее ранение. Атака удалась. Редуты были взяты, но уже без него. У Зиновия дико опухла раненая рука. Санитары, сочтя его безнадежным, не хотели эвакуировать его с поля боя, но на его эвакуации настоял никому тогда не известный французский лейтенант по имени Шарль де Голль. Зиновий выжил, потеряв при этом правую руку. Проклятие отца сбылось. Пролив кровь за Францию, с которой теперь будет связана вся его оставшаяся жизнь, он получил французское гражданство и орден Военного креста с пальмовой ветвью. Лейтенант де Голль навещал раненого в госпитале и между ними завязалась дружба. С этого момента — вполне вероятно, не без вмешательства друга-аристократа – начинается его головокружительная дипломатическая карьера. И начались долгие мытарства в поисках медицинской помощи. Вплоть до того, что пришлось защищаться с оружием в руках, когда их высаживали из санитарного поезда. Их — это самого Зиновия и еще одного французского капитана. Наконец наш герой попал в американский госпиталь Ней и, в предместье Парижа. Он, разумеется, не мог знать, что пятьдесят один год спустя в этом же госпитале завершится его земное существование Здесь к нему приходили корреспонденты, которые узнали, что сын Горького ранен. Здесь его навестил и Луначарский, с которым Зиновий Печков (так его называли французы) был отлично знаком. Вот некоторые выдержки из статьи Анатолия Васильевича Луначарского «У З.А.Пешкова». Она была опубликована в газете «Киевская мысль» 7 июня 1915 года. «Меня провожают на широкую веранду, сейчас же ко мне подходит Зиновий Алексеевич, протягивает левую руку. Несмотря на зиму, проведенную в траншеях, несмотря на операцию, сделанную всего неделю тому назад, несмотря на потерю руки до плеча, Пешков мало изменился. Как шесть лет назад ему давали 20 лет, так и теперь на вид — это совсем молодой человек, молодой солдатик»...

Луначарский цитирует рассказ самого Зиновия о том, как он был ранен: «Мы вскакиваем из-за «кулис». Я делаю командное движение ружьем «эн авант». И в то же мгновение раздается треск пулеметов, и моя рука падает, как плеть. Меня самого что-то толкает, и я лечу на землю. Вся атака была проведена молодецки, В полтора часа мы взяли три линии и несколько сот пленных. Но это все уже произошло без меня. Я чувствовал, что не могу подняться, имея на себе 250 патронов, тяжелую сумку, фляжку с водой, бинокль и прочее. Наши убежали вперед, а я копошусь в земле». В госпитале медицинская сестра, взглянув на Зиновия, когда его только что привезли, сказала по-английски: — Этот умрет. Зиновий открыл глаза и ответил на том же языке:— Надеюсь, не совсем. Он оказался прав. Дело кончилось тем, что у него отняли руку. Как тут не вспомнить отцовское проклятье и еврейское предание! Через несколько дней Зиновий Алексеевич сам отправил письмо своему названому отцу, где рассказал о случившемся. Последний раз мы столкнулись в Риме, в кафе, я сидел от них неподалеку. Я неприметно ей улыбнулся, она неприметно качнула ресницами. Она была с мужем и, очевидно, оберегала его от встречи с подобным родичем — соглядатаи могут быть всюду, риск неуместен. А дальше все было как в скверном фильме. Спустя много лет привелось узнать — весь следующий день моя Лиза искала меня в столичных гостиницах, во всех побывала, кроме одной — именно той, в которой я жил! И эта прощальная наша невстреча, и эта постыдная конспирация, к которой мы вынужденно прибегли, немыслимая между отцом и дочерью, казалось, могли ей раскрыть глаза, могли изменить ее решение! Но нет, ничего не изменили, а может быть, все уже было поздно — есть муж, есть ребенок, “игра ваша сделана”, как говорят в таких ситуациях господа. Я долго не мог ей простить отъезда. Когда получил через четверть века письмо от нее, ответил ей холодно и неумно, поныне мне стыдно. Спросил: почему она не писала? Мог бы сообразить — почему. Но слишком сильна была обида за то, что она меня не послушалась и сделала так, как считала нужным. Недаром она была моя дочь! Мне было худо в то лето в Риме, я понимал: мы больше не свидимся. Я остаюсь на земле один. Грянула мировая война, громадные массы пришли в движение, и надо было определяться. Мой Алексей, разумеется, занял весьма благородную позицию, традиционно гуманистическую. Он осудил кровопролитие и проклял те и другие правительства. То-то досталось бы мне на орехи! Не то что вдруг возлюбил оружие (я этого не ощущал). Не то, что события пробудили дремавшую во мне кровожадность (ее-то не было и в помине). Я понимал, что убийство — зло, тем более массовое убийство. Но я был уверен в том, что в истории бывают решающие минуты — у зла обнаруживается имя. Без колебаний и без сомнений я произнес это имя: Германия. Тогда, в четырнадцатом году, я чувствовал кожей эту угрозу, нависшую над европейской жизнью. Я призывал всех честных людей сплотиться перед нашествием гуннов, разрушивших Брюссель и Лувен. В руинах святыни нашей культуры, быть может, вся наша цивилизация. Горький в одном из писем Екатерине Павловне Пешковой сообщает: «...сегодня получили письмо от Зиновия, которое он написал левой рукой...»

В августе 1915 года маршал Жоффр подписывает приказ о награждении Пешкова Боевым крестом с пальмовой ветвью. Зиновий уходит в отставку в чине лейтенанта. И Горький пишет в письме: «А Зиновий-то произведен в лейтенанты. - Командирован Францией в Америку и получает 40 долларов в день У него роман с графиней Черник, женой Сараевского консула. Того, который способствовал австрийскому заговору против Сербии».

Вообще-то после письма Олексеенского Алексей Максимович взбесился. Он не понимал, зачем Зиновий отправился на войну. Горький был против этой войны. И почему нужно было отправляться в окопы и сражаться за Францию? Ему казалось это все бессмысленным. Но он в очередной раз скоро отошел и перевел Зиновию 200 франков. Классик был вспыльчив, но отходчив.

Тем не менее, он не забыл участия своего приемного сына в войне. Когда в 1917 году летом Зиновий Алексеевич приехал в революционную Россию, Алексей Максимович подарил ему свою повесть «Детство», которая была только что издана. И надписал книжку так: «Духовному сыну моему, заслуженному шовинисту Зиновию Пешкову. М.Горький. Несчастный отец. 25 июля 1917 года. Петроград». После выхода из госпиталя лейтенант Пешков демобилизован. Он возвращается в Италию. Но, как это бывало не только с ним одним, жена не дождалась - нашла себе другого. Последовал развод. Вообще казалось, что жизнь кончена. Инвалид, лишенный правой руки. Человек без семьи. Эмигрант. Лицо без определенной профессии. Да и возраст уже около тридцати двух лет. Первое время Зиновий Алексеевич не мог найти себе места. А потом ему предложили выступить с лекциями о военных действиях во Франции. От безвыходности он принял предложение и постепенно приобрел навык лектора. Несомненно, человек он был очень одаренный. Заработав деньги, Зиновий возвращается во Францию, а там уже известно о его замечательных лекторских способностях. Пешкова командируют в Америку. Он совершает турне по Соединенным Штатам, читая лекции о войне. Задание, данное ему военным министерством Франции, было таково: он должен способствовать росту профранцузских настроений. В его задачу входило подготовить общественное мнение Америки к ее участию в войне. Пешков заработал 70 тысяч долларов и все эти деньги передал госпиталю в Нейи, где ему ампутировали руку. Под занавес, как известно, США вступили в войну, но вряд ли это произошло потому, что Пешков уговорил американское общество. А потом, в 1917 году, его награждают орденом Почетного легиона. И посылают представителем военного министерства Франции в Россию. В июне 17-го года он попадает в Петроград. он был назначен представителем Франции при министре обороны в России – в 1917 году, в мае, после Февральской революции. А министром обороны был Александр Федорович Керенский, с которым у него были очень хорошие отношения тогда. И он приехал туда. Это очень не нравилось, прежде всего, Марии Федоровне, большевичке, конечно. Горький относился к этому гораздо спокойнее. Он по-прежнему продолжал бывать в доме Алексея Максимовича на Кронверкском проспекте. Но вот тогда, когда Зиновий Алексеевич почувствовал, что все большевики, его бывшие знакомые, они его ненавидят, потому что они видят в нем врага – а он в сентябре уже покинул Керенского, и он уехал в Сибирь. Он же работал с Колчаком, он же был при генерале Жанене, который, кстати, Колчака предал. Говорят, что на квартире Горького в Питере произошла единственная встреча Зиновия с братом, с Яковом Михайловичем. Так это было или не так — никто не знает. И о чем говорили между собой братья, если, конечно, встречались – тоже неизвестно. Он пожелал, чтоб мы встретились с Яковом. Это свидание братьев-соперников произошло у него на Кронверкском. Я с интересом и смутным волнением вглядывался в полузабытое и все-таки родное лицо. Оно возмужало и стало резче, черты заострились, его глаза, посверкивавшие за круглыми стеклами, смотрели еще холодней и враждебней, еще подозрительней и отчужденней. Я знал, что мой брат наглотался лиха — столько арестов, столько побегов, — вдосталь хлебнул сибирской стужи, кусачего таежного ветра, мне было ясно, что он недоступен обычным человеческим чувствам и, уж конечно, такой безделице, как наше с ним кровное родство. В том санкюлотском палаческом буйстве, которым он освятил свою жизнь, не может быть места слюнявым всхлипам. В нем будет царить единственно верная, непобедимая идеология, преданность ей и послужит пропуском в построенный и обретенный рай. Он видел перед собой ренегата. Наемника буржуазной нечисти. Прислужника мирового зла. Врага народа. Империалиста. Он не поверил бы, если б в тот миг, когда он уже прощался с жизнью, спустя два года, ему бы открылось, что эту жизнь он отдал созданию безжалостной криминальной империи. Ее еще не было в час нашей встречи, но он уже был ее посланцем, гостем из недалекого будущего. Его пронзительно звучный голос налился якобинским металлом, окреп для того, чтоб перекричать любого, кто вздумает возразить. Стальная ульяновская школа. Позднее я прочел у Ренара: “Зачем вы постоянно кричите, если вы говорите правду?”. Русский революционный ответ, как оказалось, был крайне прост: “Прав тот, кто способен и кто умеет всегда перекричать оппонента”. Вы не умеете орать? Значит, останетесь неправы. Сила, которая все сломает, замешивается в голосовых связках. Она начинается с силы крика. Так разговаривают с толпой. Об этом я ему и сказал. Ставка на множество слишком расчетлива, чтобы действительно быть бескорыстной. Напрасно надеялся Алексей нас примирить, воззвать к нашим чувствам. Мы разошлись, что-бы больше не встретиться. Яков по всем статьям преуспел. Во всяком случае, в соответствии с его честолюбивой душой. Он стал вторым человеком в стране и номинальным главой государства. Но это был недолгий триумф. Двух лет не прошло, его не стало. В России свирепствовала “испанка”, она выкашивала миллионы. И, несмотря на высокий ранг, казалось, вознесший его над ними, он стал одной из бесчисленных жертв. Двух лет не прошло, мой брат, мой враг, мой Бонапарт с Большой Покровки, ушел туда, где крики смолкают, где пули перестают свистеть и быть последними аргументами, идеи утрачивают власть.

|